【铭记历史 缅怀先烈】汇聚起宁夏抗战的历史洪流(下)

宁夏各族群众举行抗日集会。 资料图片

当日本军国主义的铁蹄践踏中华大地,当国家主权与民族尊严受到前所未有的挑战,“中华民族到了最危险的时候”成为每个中国人心中熊熊燃烧的烈火。在抗日战争的烽火中,各民族以“中华民族”为共同身份,用鲜血与生命诠释了“团结起来”的深刻内涵。宁夏各族人民在此过程中凝聚起强烈的民族认同感,紧密团结、共御外侮,汇聚起救亡图存的磅礴力量,在塞上大地书写了一篇篇气壮山河的英雄史诗。

涓流汇聚:宁夏各族人民的抗日救亡热潮

“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣。”在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,宁夏各族人民众志成城、同仇敌忾,掀起抗日救亡的热潮。

宁夏少年抗日战地服务团鼓舞群众爱国热情。从1937年冬到1938年底,塞上大地抗日救亡热情空前高涨,宁夏少年抗日战地服务团等群众团体如雨后春笋般涌现。宁夏少年抗日战地服务团以“爱护中华,赶走强盗”为宗旨,以“火线就是战场,战地就是课堂,唤起民众,一致抗日”为战斗口号,并严格奉行“三要”“三不做”“三不怕”的原则——要服从组织决定,要保守组织秘密,要忠心耿耿为抗战、为战地服务;绝不做亡国奴,绝不做汉奸,绝不做日军的顺民;不怕苦,不怕难,更不怕牺牲。宁夏少年抗日战地服务团成为中国共产党领导的抗日宣传骨干力量,团员们朝气蓬勃,组织抗日游行示威,在街头巷尾教唱《松花江上》《义勇军进行曲》等抗日歌曲,编排表演《放下你的鞭子》等街头剧,走进乡村集市演讲,在城墙、树干上书写“打倒日本帝国主义”“还我河山”等标语,创办墙报揭露日军暴行,还发起抗日募捐,将筹集的钱物送往前线慰劳将士。这些活动如同一颗颗火种,点燃了群众的爱国热情,让抗日救亡思想传遍宁夏的城镇乡村。

宁夏留平学生会发出青年的抗日呐喊。宁夏留平学生会成立于20世纪30年代初,也称宁夏旅平学生会,由宁夏在北平求学的青年学生发起组建。宁夏留平学生会最初是一个以“砥砺学识、互相帮助、共同进步、共同提高”为宗旨的学术团体,成员多为宁夏中学和宁夏师范毕业的优秀学子,他们在北平不仅刻苦学习,而且时常联络感情、探讨家乡建设,还积极向地方政府建言献策,希望推动家乡发展。卢沟桥事变后,平津沦陷,在战火纷飞中,宁夏留平学生被迫流亡各地。他们怀着强烈的爱国热情,组织起西北流亡团,历经千辛万苦陆续返回宁夏。回到家乡后,这些学生组建了3支抗日宣传队,深入各地宣传抗日、唤醒民众。第一路由司以忠带领,奔赴永宁、中宁等地,在集市、学校、乡村宣讲日军暴行与抗战形势;第二路由征克非带领,走进金积、灵武等地,用亲身经历讲述平津沦陷后的惨状;第三路由梁飞彪带领,前往贺兰、平罗、惠农、石嘴山等地,组织群众传唱抗日歌曲、观看抗日短剧。这是宁夏历史上较早的一次大规模的抗日宣传活动,如同惊雷般唤醒了沉睡的宁夏大地,对推动宁夏社会各界的抗日斗争起到了重要作用。返宁学生中,许多人与陕甘宁边区派到宁夏的党员一起走进当地学校任教,他们以课堂为阵地,向学生传播爱国思想,组织读书会、抗日小组,让抗日的种子在青少年心中生根发芽。

海固回民起义高举反抗暴政与抗日的旗帜。海固地区地处六盘山区,土地贫瘠,交通闭塞,长期处于落后状态。红军长征和西征期间,积极向当地人民宣传中国共产党的民族平等主张与北上抗日的意义,许多青年受感召,或踊跃参加红军,或主动为红军带路、看护伤员。全民族抗战爆发前,党的历史上第一个县级少数民族自治政权——陕甘宁省豫海县回民自治政府于1936年10月正式成立,让回族人民看到了翻身解放的希望。然而,国民党甘肃省政府却推行消极抗日、积极反共的政策,对海固地区的群众横征暴敛、肆意压迫。忍无可忍的群众在民族危亡与阶级压迫的双重刺激下,举起了反抗的旗帜。1939年1月至1941年6月间,这里连续爆发了三次反抗国民党暴政、要求抗日的武装起义,史称“海固事变”。虽然起义最终被国民党镇压,但三次起义不仅沉重打击了国民党的反动统治,更彰显了当地群众热爱祖国、反抗压迫的坚定决心。起义失败后,部分领导人率余部投奔延安,组建了著名的回民抗日骑兵团,成为中国共产党领导的一支重要的抗日革命力量。

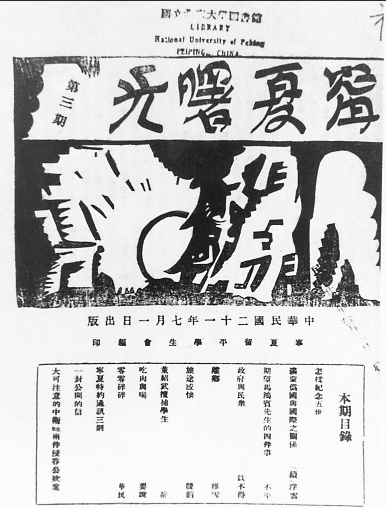

宁夏留平学生会的出版物《宁夏曙光》。 资料图片

历史回响:宁夏抗战的精神昭示

在这场拯救民族危亡的斗争中,中国共产党如同黑暗中的灯塔,始终站在抗日斗争的最前沿,制定正确的战略方针,引领抗战的正确方向,积极发动社会各界共同抗日,与各方力量携手勾勒出一幅宁夏大地上的抗战图景。在这幅图景中,有硝烟弥漫的战场,有秘密传递的情报,有田间地头的支援,有誓死不屈的反抗,每一个细节都是全民族抗战的生动缩影,是对中华民族在危难之际所展现出的坚韧、勇敢与团结的鲜活注脚,更是对伟大抗战精神的最佳诠释。其精神不仅镌刻在历史的丰碑上,也化作照亮未来的精神火炬,激励着这片曾经见证了无数抗争也取得了伟大成就的土地上的人们,铭记历史、缅怀先烈,传承红色基因,赓续奋进力量,努力书写建设社会主义现代化美丽新宁夏的壮美篇章。

“苟利国家,生死以之”的爱国情怀。共产党员们肩负艰巨的使命,深入敌人腹地,秘密传递情报,将个人生死置之度外,用舍生取义的壮举诠释着中国共产党的初心和使命。宁夏少年抗日战地服务团的成员虽然青春年少,却怀着对祖国的无限热爱和对争取民族解放的英勇担当,不顾个人安危,走上街头巷尾,通过演讲、表演、发放传单等多种形式向民众宣传抗日救国的道理,唤醒大家的爱国意识。不同身份的宁夏人,用各自不同的行动守护着这片土地,共同诠释着爱国精神的多元表达,这种情怀早已深深植根于中国人的血脉之中,是我们代代相传的精神基因。

“逆境不屈、星火燎原”的抗争意志。抗战中的宁夏,人口稀少、环境恶劣、物资匮乏,不仅要面对日军的外部威胁,还要承受国民党的严密监控和封锁,条件异常艰苦。然而,即便是在这样艰难的处境下,宁夏的抗日力量也从未消逝,就像那燎原的星火,反而在逆境中不断燃烧、壮大。宁夏少年抗日战地服务团虽然在敌人的打压下被迫解散,但成员们的抗日热情并没有被浇灭,许多成员毅然选择奔赴延安,继续投身争取民族独立和人民解放的斗争中。回民抗日骑兵团在极端困难的条件下,积极响应党的号召,开展大生产运动,他们开垦荒地,种植粮食,发展畜牧业,努力克服敌人的封锁,实现自给自足,用自己的双手为抗战奠定了坚实的物质基础。这种在绝境中坚守信念、在压迫下奋起抗争的韧性,生动彰显了中华民族“愈是艰难愈向前”的斗争品格,也是激励宁夏人民奋勇向前的宝贵精神财富。

“携手共进、团结奋斗”的精神基因。在中华民族波澜壮阔的历史长河中,西北地区一直是维护国家安全和领土完整的重要防线。作为多民族聚居区,宁夏的抗战史就是一部各民族共同保卫祖国疆域的历史。在抗战的烽火中,宁夏各族人民团结一心携手抵御外侮,共同组成了抗击日本侵略者的坚固防线,共同经历非凡斗争,共同捍卫领土完整,书写了中华民族在党的领导下实现空前大团结的诗篇。这也昭示着我们,唯有心往一处想、劲往一处使,才能在危机面前形成无坚不摧、不可战胜的强大合力,才能战胜一切艰难险阻,实现民族的复兴和国家的富强。G

(执笔人:王琼)

责任编辑:汪晓慧